|

对于大多数普通人来说,草书可能看起来像是一堆混乱的线条和笔画,难以辨认。草书的特点是笔画流畅、自由,常常省略一些笔画或者改变一些字形,以追求速度和艺术效果。由于其独特的书写风格,对于不熟悉草书的人来说,非但辨识难度大,还被各种草书体所迷乱。本文试图把各种草书大致说清。

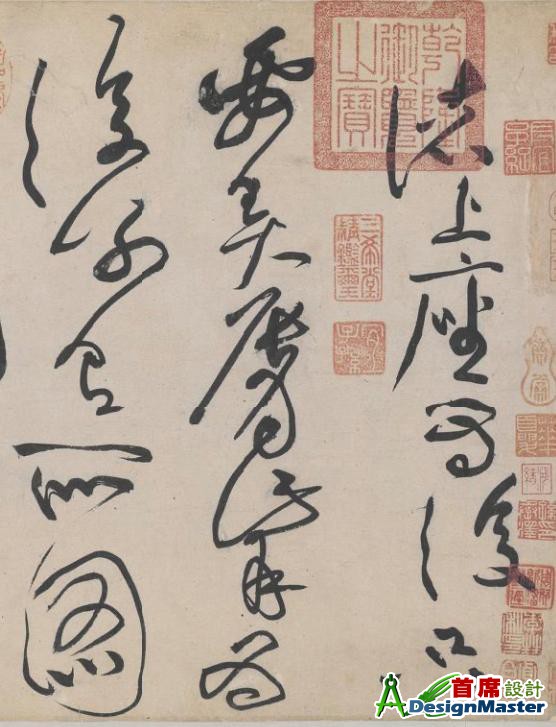

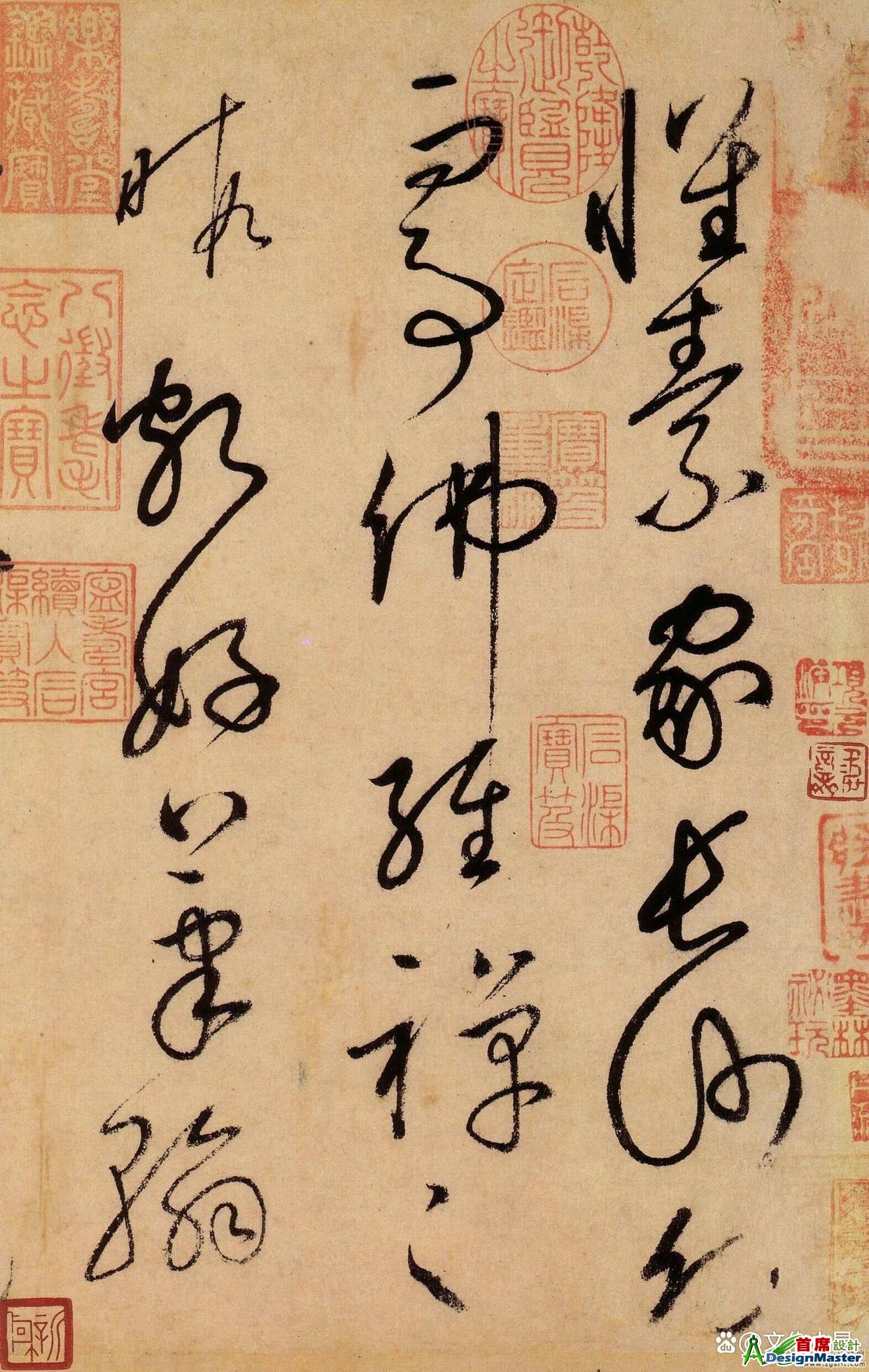

黄庭坚《诸上座帖》

黄庭坚《诸上座帖》

草书,即草体书法。草为“草创”“草藁”之意,章草和今草为草书的两大主要流派,代表其发展之两大阶段,先有章草,而后今草。

一、章草

章草由隶书演化而来,沿用隶书章法,横画上挑,左右波碟分明。“笔有方圆,法兼使转”,结体“古雅平正、内涵朴厚”。唐代孙过庭于《书谱》中说“章务险而便。”唐代张怀瑾在《书断》中说:“此乃存字之梗概,损隶之规矩,纵任奔逸,赴速急就。”可见章草就是隶书过度到草书之特有形态,或称“隶草”。

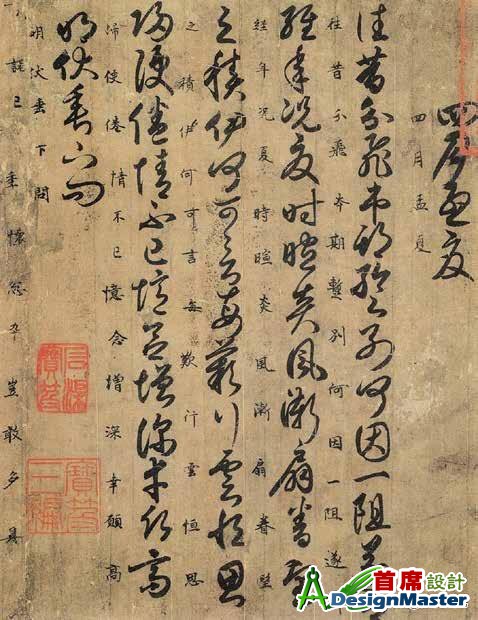

西晋 索靖《月仪帖》

西晋 索靖《月仪帖》

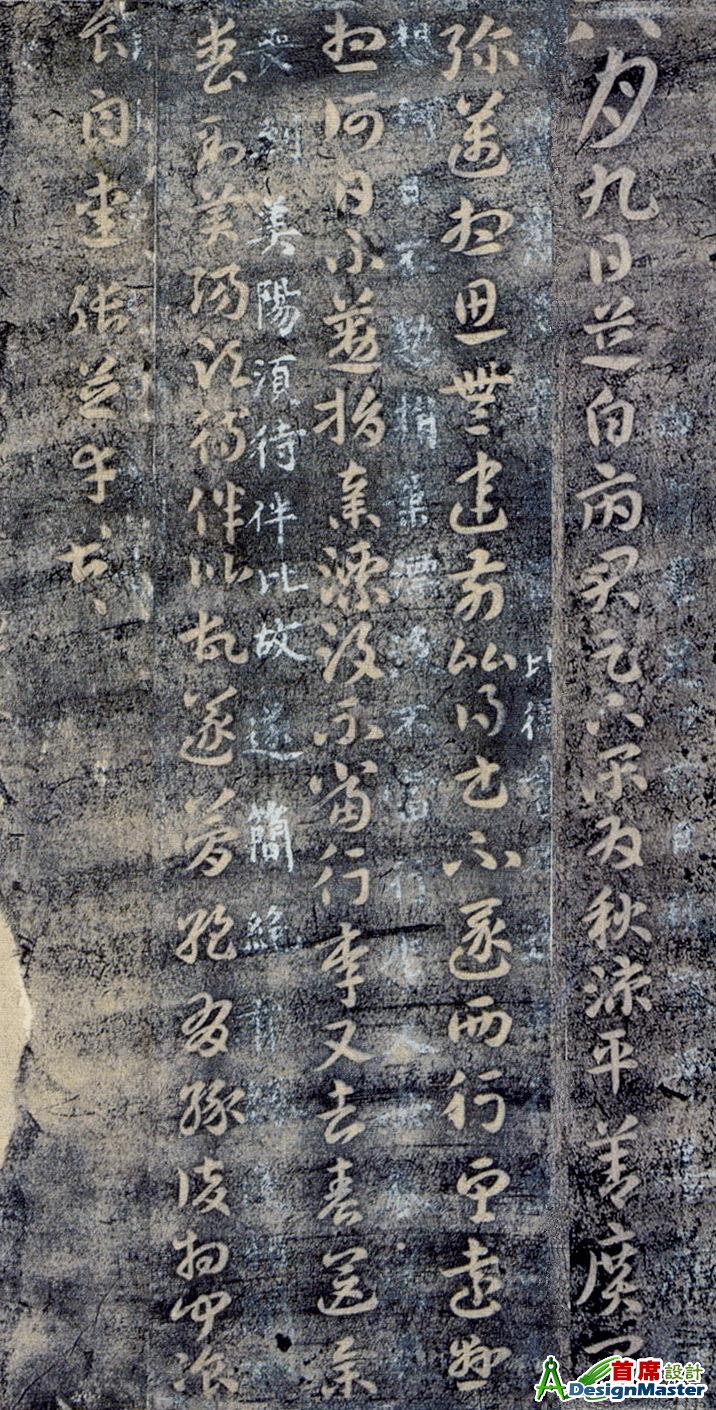

章草著名的碑帖有西汉史游的《急就章》、东汉张芝的《秋凉平善帖》、东晋王羲之的《豹奴帖》,西晋索靖的《出师颂》也是章草精品;另有西晋陆机的《平复贴》,西晋索靖的《月仪帖》《载奴帖》。自今草兴起后,章草势微,传世的有唐代褚遂良的《黄帝阴符经》等。

东汉 张芝《秋凉平善帖》

东汉 张芝《秋凉平善帖》

二、今草

今草由章草演变而来,此时已完全脱离章草之隶书痕迹,故字更显潇洒、奔放和流畅。今草流派较多,大致可分为小草、大草、行草三支:

1、小草:唐代孙过庭在《书谱》中说:“草贵流而畅。”故小草特征以“流注、顺畅”为主;运笔多用转法,故字多显“韵媚、婉约”,而法度较为谨严,字字区分,不作连续带笔,意态飞舞奔放、随意流畅。著名碑帖以孙过庭《书谱》为代表,故小草派又称“书谱派”。另有隋代智永《千字文》亦是有名的代表作。

唐 孙过庭《书谱》

唐 孙过庭《书谱》

2、大草:又名“狂草”,唐代张怀瑾《书断》中说:“字之体势一笔而成,偶有不连,而血脉不断,及其连者,气候通其隔行。”所以“大草”又名“一笔书”。其特点是于小草笔法之上,进而成为“字字相连、体势连绵”的笔势,其字笔意奔放、变化万千、首尾呼应,故气势贯穿一体、融会一如。著名碑帖有张芝的《知汝殊愁帖》,张旭的《肚痛帖》《古诗四首》,怀素的《自叙帖》《食鱼帖》,都是大草或狂草的典型作品。

怀素《自叙帖》

怀素《自叙帖》

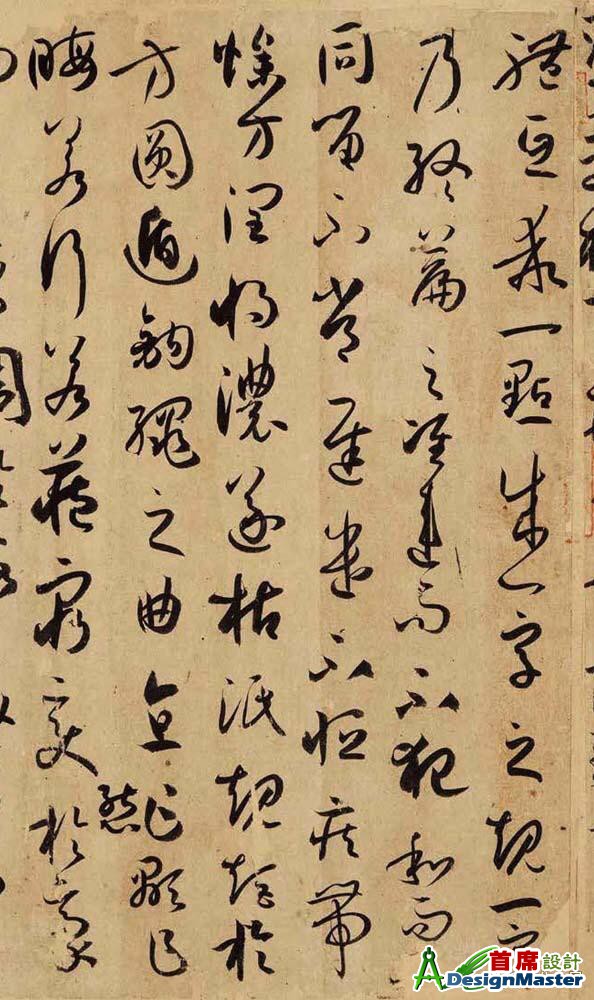

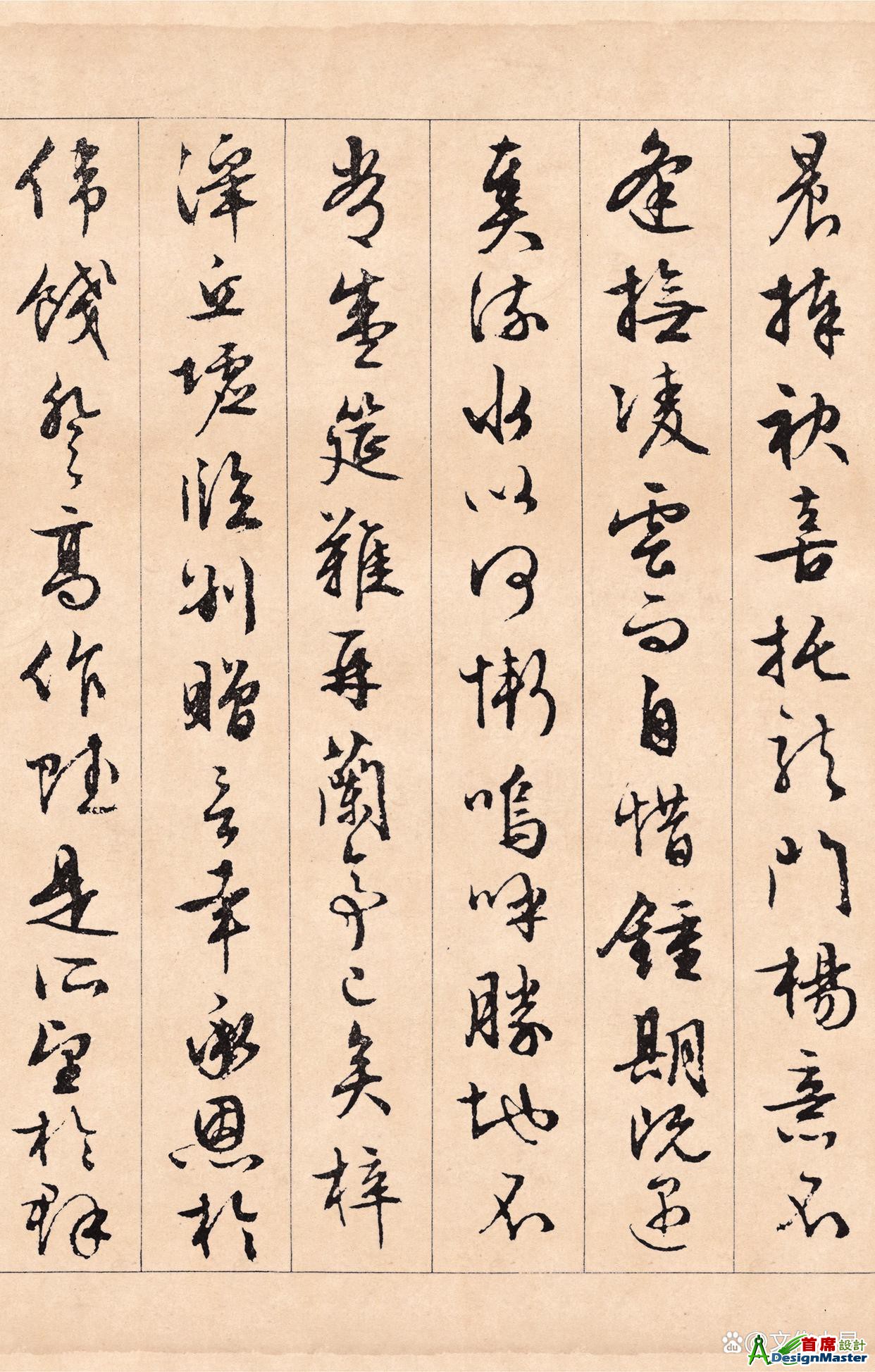

3、行草即草书和行书夹杂之字体,其早期形态为“藁书” ,一般用于尺牍。王愔云:“藁书者,若草非草,草行之际。”故知“藁书”为草书发展之过渡形态,后来发展成草书、行书并用,其特点为“行草夹杂、用笔秀丽”,字《智永真草千字文》(局部)不连绵但神气贯通。如王羲之的《快雪时晴帖》《行穰帖》,王献之的《中秋帖》《送梨帖》即是典型墨迹。

王羲之《行穰帖》

王羲之《行穰帖》

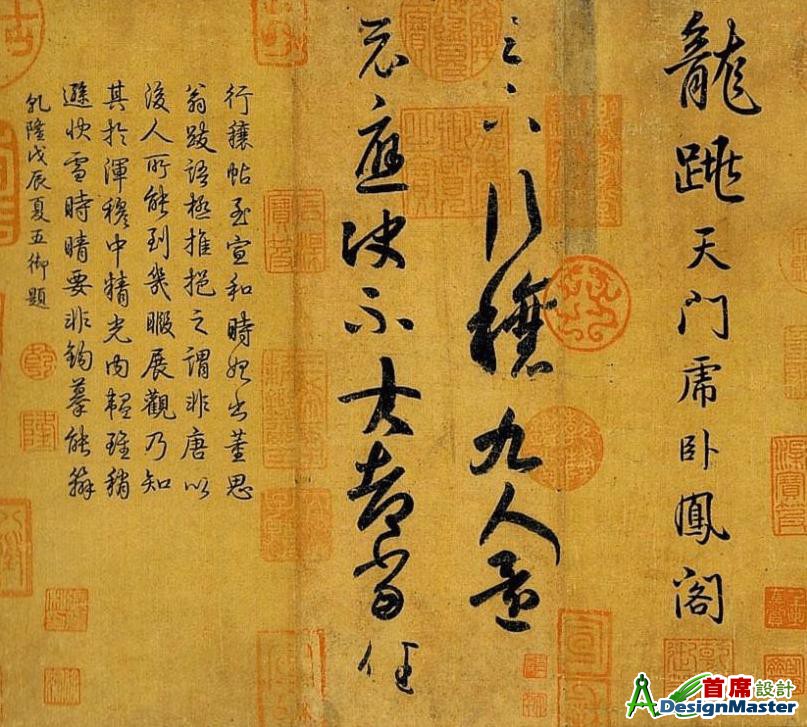

后世草书名家,有宋代苏轼《醉翁亭记》、黄庭坚《诸上座帖》、米芾《草书九帖》、蔡襄《草书二诗帖》,明代祝允明《前后赤壁赋》、文征明《滕王阁序》等,明末清初的王铎则一反常规、另辟蹊径,后自成一家,其章法影响后世亦大。此等大家于草书上造诣颇高、别具一格,为草书之代表人物。

文征明《滕王阁序》

文征明《滕王阁序》

通过以上简述,以及对应名帖的例举,希望对大家了解各类草书有一定帮助。

|  说清各种草书:章草、今草、大草(狂草)、

对于大多数普通人来说,草书可能看起来像是一堆混乱的线条和笔画,难以辨认。草书的特

说清各种草书:章草、今草、大草(狂草)、

对于大多数普通人来说,草书可能看起来像是一堆混乱的线条和笔画,难以辨认。草书的特

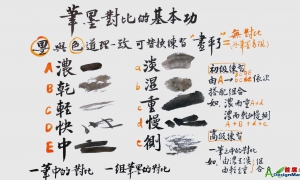

中国画笔墨对比:让你的画作活起来

笔墨对比是中国画的灵魂,欣赏一幅作品时,我们其实是在品味其中的笔墨变化。不会画中

中国画笔墨对比:让你的画作活起来

笔墨对比是中国画的灵魂,欣赏一幅作品时,我们其实是在品味其中的笔墨变化。不会画中

国画中的对比关系有哪些?

国画中的对比关系主要包括以下几种:

多和少的对比:通过主角和配角的数量对比

国画中的对比关系有哪些?

国画中的对比关系主要包括以下几种:

多和少的对比:通过主角和配角的数量对比

国画中的对比关系包括哪几个方面?

国画中的对比关系主要包括以下几个方面:

宾主朝揖的关系:在中国画中,主体

国画中的对比关系包括哪几个方面?

国画中的对比关系主要包括以下几个方面:

宾主朝揖的关系:在中国画中,主体

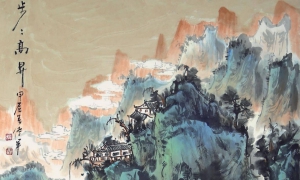

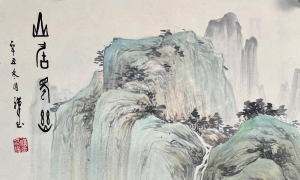

山水画的对比和衬托很重要

王春荣谈山水画的对比和衬托

在山水画中,对比和衬托是常用的构图手法,用于突出画面

山水画的对比和衬托很重要

王春荣谈山水画的对比和衬托

在山水画中,对比和衬托是常用的构图手法,用于突出画面

说清各种草书:章草、今草、大草(狂草)、

对于大多数普通人来说,草书可能看起来像是一堆混乱的线条和笔画,难以辨认。草书的特

说清各种草书:章草、今草、大草(狂草)、

对于大多数普通人来说,草书可能看起来像是一堆混乱的线条和笔画,难以辨认。草书的特

中国画笔墨对比:让你的画作活起来

笔墨对比是中国画的灵魂,欣赏一幅作品时,我们其实是在品味其中的笔墨变化。不会画中

中国画笔墨对比:让你的画作活起来

笔墨对比是中国画的灵魂,欣赏一幅作品时,我们其实是在品味其中的笔墨变化。不会画中

国画中的对比关系有哪些?

国画中的对比关系主要包括以下几种:

多和少的对比:通过主角和配角的数量对比

国画中的对比关系有哪些?

国画中的对比关系主要包括以下几种:

多和少的对比:通过主角和配角的数量对比