|

文/苦墨

中国绘画提升笔墨技法的运用需要从基础训练、实践积累、理论认知等多方面系统学习,以下是分步骤的具体建议,适合书法、国画等传统笔墨领域的练习:

一、夯实基础:笔法与墨法的核心训练

1. 笔法练习:控笔与线条质感

•基础笔画专攻:

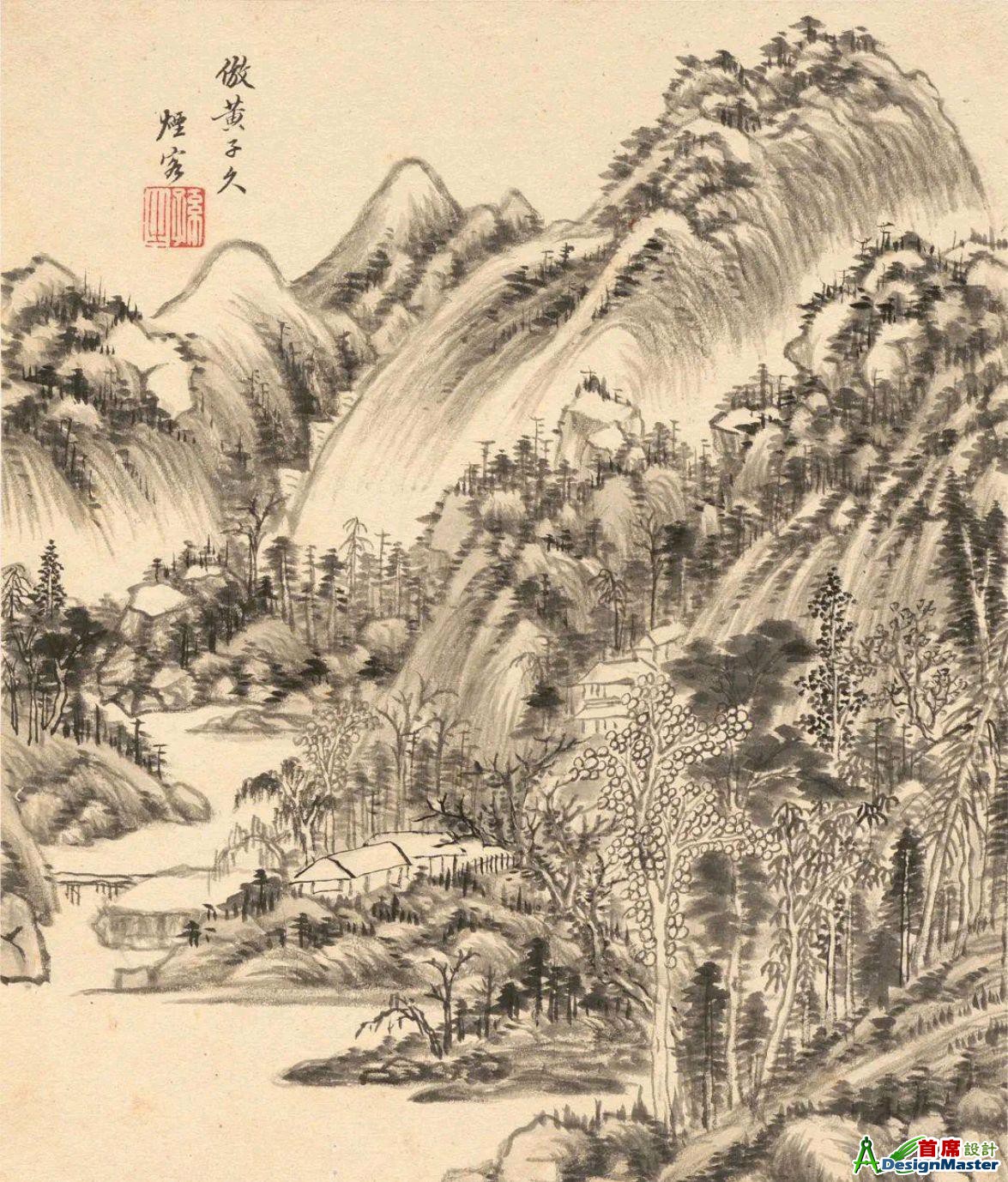

书法中从“永字八法”(侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔)入手,每天重复练习横、竖、撇、捺等基本线条,体会“中锋用笔”“侧锋取势”的区别;国画中练习“十八描”(如高古游丝描、兰叶描),或山水皴法(披麻皴、斧劈皴),感受笔锋起落、提按、转折的力度变化。

•控笔训练:

用不同型号的毛笔(如狼毫、羊毫、兼毫)在生宣、半生熟宣上练习“匀速行笔”“疾徐变化”,可通过“画沙”“折钗股”等意象理解线条的立体感,避免线条浮滑或滞涩。

2. 墨法练习:浓淡干湿的层次把控

•调墨基础:

掌握“墨分五色”(焦、浓、重、淡、清)的调配方法,从单一墨色的浓淡渐变开始(如一笔蘸墨后从浓写到淡),再练习“破墨”(浓墨破淡、淡墨破浓)、“积墨”(层层叠加)、“泼墨”(随性挥洒)等技法,观察墨色在宣纸上的晕化效果。

•控水技巧:

墨的效果依赖于笔中水分的多少,可通过“干笔擦皴”(笔含少量墨快速擦过纸面)、“湿笔渲染”(笔饱水晕染)练习,体会不同含水量下墨色的渗透规律。

二、临摹经典:向传统技法取经

1. 选对范本,循序渐进

•书法临摹:

先从楷书(如颜真卿、柳公权)或隶书(《曹全碑》《张迁碑》)入手,掌握笔法的规范性,再过渡到行书(王羲之《兰亭序》)、草书(怀素《自叙帖》),观察连笔、飞白等动态笔法;

•国画临摹:

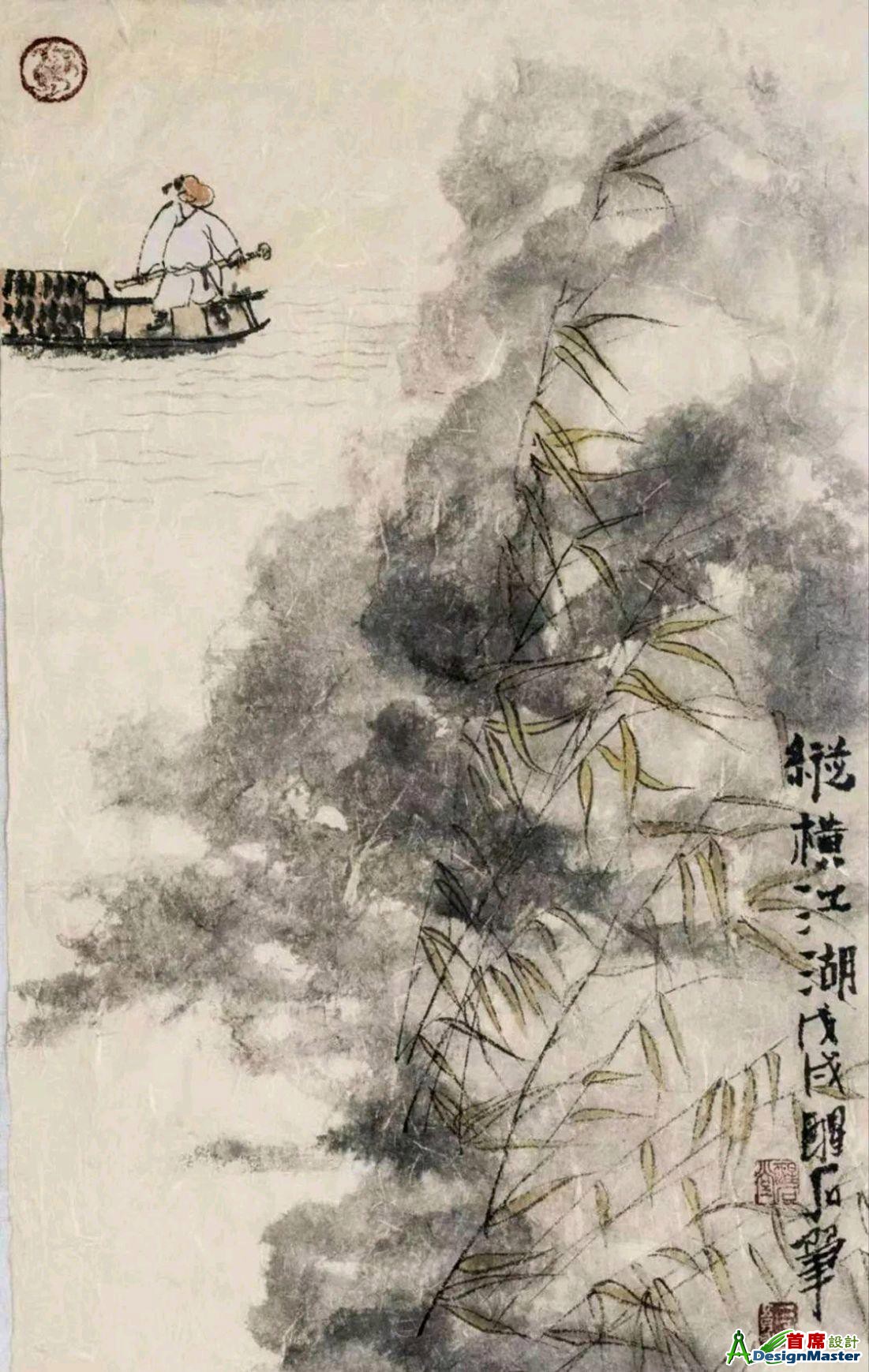

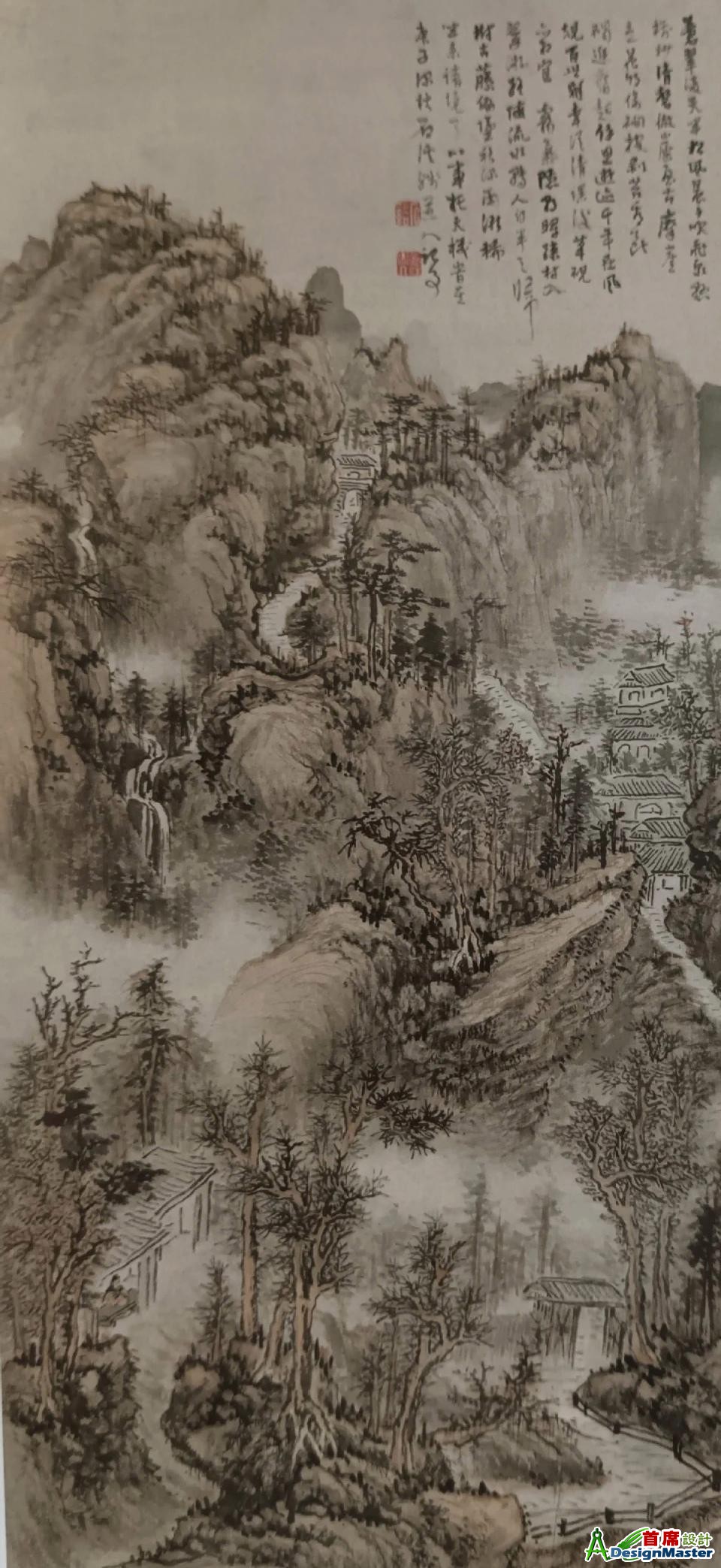

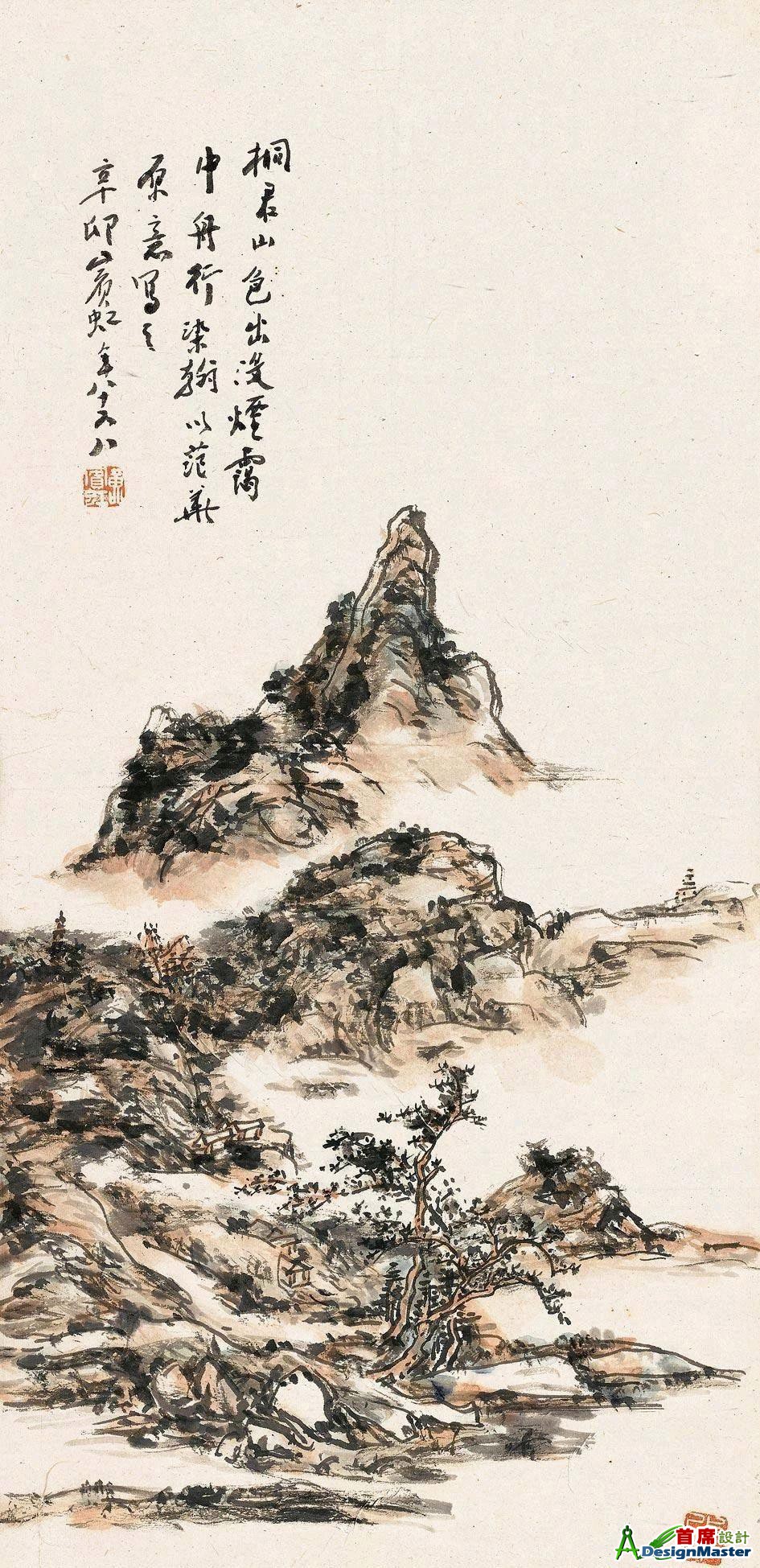

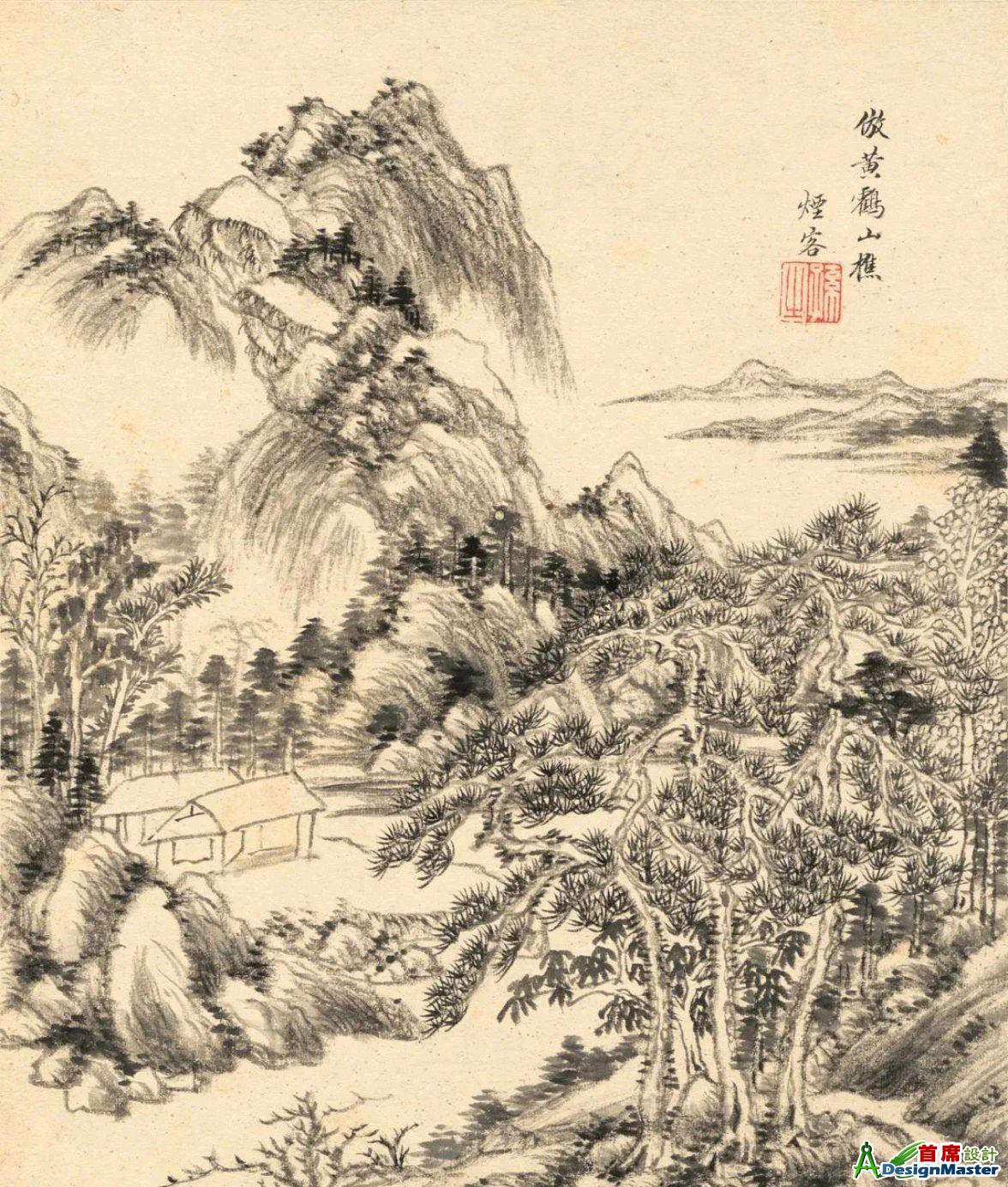

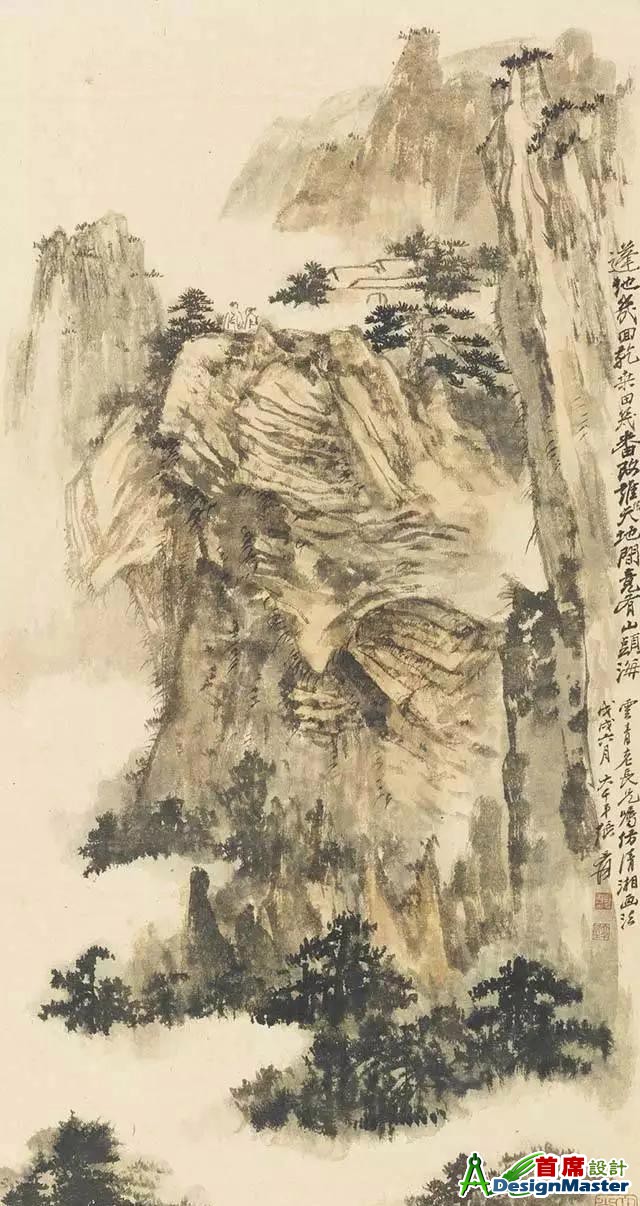

山水可临宋代范宽《溪山行旅图》的斧劈皴、元代黄公望《富春山居图》的披麻皴;花鸟可临宋代工笔小品的勾勒填色,或明清写意画(如徐渭、八大山人)的泼墨笔法,分析名家如何通过笔墨表现质感(如花瓣的柔润、石头的苍劲)。

2. “摹”与“临”结合,拆解技法

•摹帖(画):

用透明纸覆盖原作,感受线条走向和墨色分布,重点学结构;

•临写(画):

脱离范本,凭记忆还原,重点学笔法节奏——每一笔的起笔(藏锋/露锋)、行笔(快慢)、收笔(回锋/出锋),以及墨色的自然衔接(如山水画中皴擦与渲染的顺序)。

•拆解练习:

将一幅作品拆分成局部(如一个字的结构、一块石头的皴法),重复练习直至肌肉记忆形成。

三、理论支撑:理解笔墨背后的美学逻辑

1. 学习传统书画理论

•读《画论》《书论》经典,如谢赫“六法”(气韵生动、骨法用笔等)、孙过庭《书谱》、荆浩《笔法记》,理解“笔墨”不仅是技巧,更是“写意”“传神”的工具——例如书法中“中锋用笔”追求“骨力”,国画中“墨分五色”服务于“意境营造”。

2. 分析名家技法笔记

•看画家、书家的创作视频或手稿(如黄宾虹“五笔七墨”法),了解他们如何通过“笔断意连”“计白当黑”等手法让笔墨产生韵律感,避免机械模仿外形,而忽略“气韵”的传递。

四、实践进阶:从技法到表达的转化

1. 大量写生与观察自然

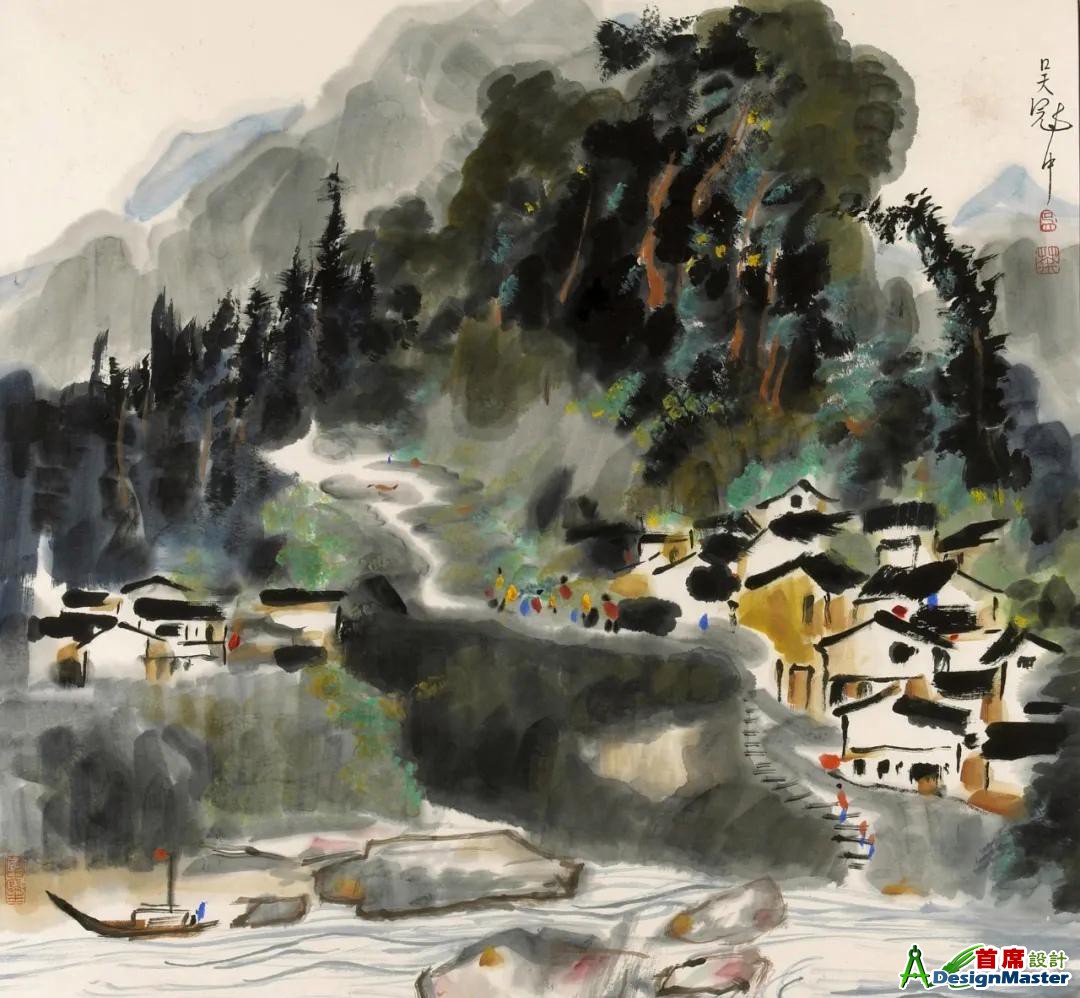

•国画中,对景写生是将技法落地的关键:观察树木的枝干穿插(“树分四枝”)、山石的纹理走向,用所学的皴法(如豆瓣皴表现土坡,解索皴表现枯藤)去概括;书法中,通过观察自然物象(如“高峰坠石”“万岁枯藤”)感悟笔法的力量感。

2. 尝试创作与风格探索

•当基础技法熟练后,可在临摹中加入个人理解:比如书法临帖时调整笔画的粗细对比,国画临古画时改变墨色的干湿比例,逐渐从“复制”走向“转化”。初期可从“集字创作”“组合小品”开始,再尝试完整作品的布局(如书法的章法、绘画的构图)。

3. 工具与材料的灵活运用

•不同毛笔(硬毫/软毫)、纸张(生宣/熟宣)、墨(油烟墨/松烟墨)会影响笔墨效果:生宣吸水性强,适合表现水墨晕染;熟宣不渗水,适合工笔勾勒。尝试用不同工具做实验(如秃笔擦皴、破笔点苔),发现新的笔墨趣味。

五、避坑提醒:常见误区与修正方法

•误区1:只练技巧,忽视“心法”

修正:笔墨技法的终极目标是表达情感与意境,避免沦为“炫技”。例如写楷书若只有工整而无“生气”,画山水若只有皴法而无“虚实”,则作品缺乏灵魂。可通过读诗、赏画提升审美修养,让笔墨与“意”结合。

•误区2:急于求成,忽视积累

修正:笔墨是“肌肉记忆”与“经验沉淀”的结合,每天坚持30分钟基础练习(如“画横线100条”“调墨5种浓度”),比偶尔突击练习更有效。记录练习中的问题(如“线条抖”“墨色僵”),针对性解决(如放慢行笔速度、增加调墨时的水量)。

•误区3:闭门造车,缺乏反馈

修正:多看名家原作(真迹或高清印刷品),对比自己的练习找出差距;加入书画社群,请教专业人士,或通过拍照自查(照片会放大用笔缺陷),及时调整笔法细节。

技法提升的核心逻辑

“笔墨技法”的本质是“控制”与“表达”的平衡。通过基础训练掌握笔与墨的特性,通过临摹与观察理解传统法度,最终用熟练的技法服务于个人的艺术表达。记住:每一根线条的“力透纸背”,每一团墨色的“虚实相生”,都是千万次练习与思考的沉淀。坚持“眼(审美)、手(技法)、脑(理解)”并用,笔墨自会逐渐通达。

编辑/艺馨

出品/现代艺术

|

山水画技法之用笔:墨由笔生,笔到墨成,执

笔墨是中国传统绘画艺术之中最为重要的组成部分,笔墨,即用笔用墨。

正如建一座高楼

山水画技法之用笔:墨由笔生,笔到墨成,执

笔墨是中国传统绘画艺术之中最为重要的组成部分,笔墨,即用笔用墨。

正如建一座高楼

山水画创作之五步法

山水画是中国传统绘画的重要流派之一,以其独特的艺术魅力吸引了无数艺术家和观众。在

山水画创作之五步法

山水画是中国传统绘画的重要流派之一,以其独特的艺术魅力吸引了无数艺术家和观众。在

山水国画画法技巧有哪些

山水国画是国画中的重要题材之一,通过描绘山水景色来表现自然界的壮丽与美感。下面是

山水国画画法技巧有哪些

山水国画是国画中的重要题材之一,通过描绘山水景色来表现自然界的壮丽与美感。下面是

秃笔线描山水,感受笔触的写意性及苍老、苍

今天给大家介绍一下这幅白描山水。

熊伟作品

这幅作品是为专栏的教学内容准备的, 画

秃笔线描山水,感受笔触的写意性及苍老、苍

今天给大家介绍一下这幅白描山水。

熊伟作品

这幅作品是为专栏的教学内容准备的, 画

初学山水画入门教程:笔法的运用

中国画的基本技法可以概括为笔法和墨法两种,同时又因为中国山水画的表现工具为毛笔,

初学山水画入门教程:笔法的运用

中国画的基本技法可以概括为笔法和墨法两种,同时又因为中国山水画的表现工具为毛笔,

山水画技法之用笔:墨由笔生,笔到墨成,执

笔墨是中国传统绘画艺术之中最为重要的组成部分,笔墨,即用笔用墨。

正如建一座高楼

山水画技法之用笔:墨由笔生,笔到墨成,执

笔墨是中国传统绘画艺术之中最为重要的组成部分,笔墨,即用笔用墨。

正如建一座高楼

山水画创作之五步法

山水画是中国传统绘画的重要流派之一,以其独特的艺术魅力吸引了无数艺术家和观众。在

山水画创作之五步法

山水画是中国传统绘画的重要流派之一,以其独特的艺术魅力吸引了无数艺术家和观众。在

山水国画画法技巧有哪些

山水国画是国画中的重要题材之一,通过描绘山水景色来表现自然界的壮丽与美感。下面是

山水国画画法技巧有哪些

山水国画是国画中的重要题材之一,通过描绘山水景色来表现自然界的壮丽与美感。下面是